이순신 장군의 공개되지 않은 기록들

본문

난중일기에 나오는 장군의 공개되지 않은 기록들

2월 19일 [양력 4월 1일]<경술> 맑다. 순찰하러 떠나 백야곶(여천군 화양면 백야도)의 감독관이 있는 곳에 이르니, 승평부사 권준(權俊)이 그 아우를 데리고 와서 기다렸다. 기생도 와서 종일 같이 놀았다. 비가 온 뒤라 산의 꽃이 활짝 피어 경치가 멋져 형언키 어렵다.

3월 9일 [양력 4월 6일]<병자> 아침에 맑다가 저물 때에 비가 내렸다. 우우후 및 강진현감이 돌아가겠다고 하므로 술을 먹였더니 몹시 취했다. 우우후는 취하여 쓰러져 돌아가지 못했다. 저녁에 좌수사 가 왔기에 작별의 술잔을 나누었더니 취하여 대청에서 엎어져 잤 다. 개(介 계집종의 이름인 듯)와 같이 잤다.

9월 19일 [양력 11월 8일]<임자> 바람이 세게 불고 비가 많이 내렸다. 아침에 행적(行迪)이 와서 봤다. 진원(珍原)에 있는 종사관의 편지와 윤간(尹侃) 봉해의 문안 편지도 왔다. 이 날 아침 광주목사(최철견)가 와서 같이 아침 식사를 했다. 이어서 술이 나와 밤을 먹지 않아서 취해버렸다. 광주목사의 별실에 들어가 종일 몹시 취했다. 최철견의 딸 최귀지(崔貴之)와 잤다.

9월 12일 [양력 11월 1일]<을사> 바람불고 비가 많이 내렸다. 저녁나절에 길을 떠나 십리쯤 되는 냇가에 이르니, 이광보(李光 輔)와 한여경(韓汝璟)이 술을 가지고 와서 기다리고 있었다. 그래 서 말에서 내려서 같이 이야기하는데 비바람이 그치지 않았다. 안세희(安世熙)도 왔다. 저물 무렵에 무장(茂長)에 이르렀다. 여진 (女眞)과 잤다.

9월 14일 [양력 11월 3일]<정미> 맑다. 하루 더 묵었다. 여진(女眞)과 두번 관계했다.

9월 15일 [양력 11월 4일]<무신> 맑다. 체찰사가 현(무장현)에 이르렀다고 하므로 들러가 절하고 대책을 의논했다. 여진(女眞)과 세번 관계했다. 여진(女眞)이 아파 울었다.

2월 12일 [양력 3월 10일]<기유> 맑다. 일찌기 창녕사람이 웅천 별장으로 돌아갔다. 아침에 살대(箭 竹) 쉰 개를 경상수사에게 보냈다. 저녁나절에 수사가 와서 같이 이야기했다. 저녁에 활을 쏘았다. 장흥부사?흥양현감도 같이 쏘다가 어둘 무렵에 헤어졌다. 나이 젊은 계집들은 하루종일 같이 놀다가 초저녁에 돌아갔다.

3월 5일 [양력 4월 2일]<임신> 맑다가 구름이 끼었다. 새벽 세 시에 출항하여 해가 뜰 무렵에 견내량의 우수사가 복병 한 곳에 이르니, 마침 아침먹을 때였다. 그래서 밥을 먹고 난 뒤에 서로 보고서 다시 잘못된 것을 말하니 우수사(이억기)는 사 과를 마다하지 않았다고 했다. 그 일로 술을 마련하여 잔뜩 취하여 돌아왔다. 그 길에 이정충(李廷忠)의 장막으로 들어가 조 용히 이야기하는데 취하여 엎어지는 줄도 깨닫지 못했다. 비가 많이 쏟아지므로 먼저 배로 내려가니, 우수사는 취하여 누 워서 정신을 못차리므로 말을 못하고 왔다. 우습다. 배에 이르니, 회?해?면?울(蔚) 및 수원(ㅎ壽元) 등이 함께 와 있었다. 비를 맞으며 진 안으로 돌아오니, 김혼(金渾)도 왔다. 같이 이야기하다가 자정이 되어 잤다. 계집종 덕금(德今)?한대 (漢代)? 효대(孝代)와 은진(恩津) 네명과 잤다.

----------------------------------

난중일기에 실제로 기록된 내용임 현대 관점으로 보면 성적으로 문란해 보이지만 당시에 양반가 집안에서는 당연한 일이라고. 이순신 장군님은 정력도 거북선 만큼이나 강하고 센 듯.

-

자유게시판 - 우즈벡 고속철, 현대로템이 8개월전 이미 수주2024-06-15

-

자유게시판 - 윤석열 국빈 방문한 카자흐스탄 김건희 기사2024-06-13

-

자유게시판 - 김건희가 주가조작 2차 주범도 직접 만났다2024-06-12

-

자유게시판 - 에코백 속에 디올?2024-06-10

-

자유게시판 - 펌) 한국석유공사의 액트지오 용역2024-06-09

-

자유게시판 - 고궁 퓨전한복 바로잡겠다는 문화재청2024-06-07

-

자유게시판 - 유능한 영업사원의 24시2024-06-05

-

자유게시판 - 한국 산유국 사실을 보름 전에 예측하신 그분2024-06-04

최신글이 없습니다.

댓글목록 5

레전드김님의 댓글

- 레전드김님의 홈

- 전체게시물

- 아이디로 검색

2014.08.22 11:49헐....

곰돌아찌님의 댓글

- 곰돌아찌님의 홈

- 전체게시물

- 아이디로 검색

2014.08.22 13:12사실이 아닌 '구라'라는 얘기도 있네요.

곰돌아찌님의 댓글

- 곰돌아찌님의 홈

- 전체게시물

- 아이디로 검색

2014.08.22 13:151. 임진년 2월 19일 내용

(壬辰年二月)十九日庚戌。晴。發巡到白也串監牧官處。則昇平府伯率其弟來待。妓生亦來。雨後山花爛開。景物之勝。難可形言。暮到梨木龜尾。乘船到呂島。則瀛洲?與呂島權管出迎。防備點閱。興陽以其明日行祭先行。

볼드체로 바꿔놓은 부분인데요. 그 부분을 <기생도 와서 종일 같이 놀았다>로 번역했네요. 이날은 이충무공이 소속 관포 순찰을 나선 첫째날인데요. 백야곶 목장을 순시하고 순천(승평은 별칭) 부사 일행(이 당시 부사는 권준)의 접대를 받고서 저녁에 흥양 여도진에 도착하는 여정입니다. 순천부사가 접대자리에 기생들(관기겠죠)을 데리고 온 것이죠. 단순히 <기생들도 왔다>고 적은 글을 <기생들과 하루종일 놀았다>로 해석함으로써 뭔가 의도가 들어갔네요.

2. 병신(丙申)년 2월 12일 내용

(丙申年二月)十二日己酉。 晴。 早昌寧人歸于熊川別庄。 朝箭竹五十。 送于慶尙水使處。 晩水使到來同話。 夕射帿。 長興, 興陽亦同。 昏罷。 小者初更更還歸。

十一日戊申。 晴。 朝體使前公事成貼而送。 寶城繼餉有司林瓚。 鹽五十石載去。 任達英還自濟州。 濟州簡及朴宗伯。 金應綏簡幷持來。 晩長興與右虞候來。 又招樂安與興陽射帿。 初昏永登率其房人。 佩酒來勸。 小者亦來。 落歸。流汗。

아래 11일 내용을 추가했습니다. 12일 일기에 나오는 어린 아이(小者)는 11일날에 영등포만호(당시 만호는 조계종으로 추정)가 데리고 온 사람입니다. 이 부분은 <나이 젊은 계집들은 하루종일 같이 놀다가 초저녁에 돌아갔다>라고 번역했군요. 이게 단순히 어린 아이라고 해석하고 말 것인지는 단순하진 않지만 하루종일 같이 놀다가 돌아갔다는 일기 내용과는 전혀 다르죠. 앞에 쭉 당일 공무를 본 내용을 무시하는 것이니까요.

11일 내용으로 상황을 좀더 살펴보면, 초저녁에 영등포 만호가 방지기(房人, 방지기는 군관들이 근무지에서 본처를 데려갈 수 없으니 현지에서 구하는 같이 사는 여자라서 소실이라고 번역한 분들도 있습니다. 신분이야 다양할 수 있죠)를 데리고 술을 가지고 와서 권했고, 어린 아이도 같이 데려왔는데 얘는 남겨두고 돌아갔다고 되어 있습니다. 그 뒤에 <땀을 흘렸다>는 내용을 가지고 예전부터 이 아이와 동침을 한 것이다라고 말하는 글들이 인터넷에 있었죠. 이건 일기를 제대로 안보니 나오는 해석에 불과하구요. 이 해 2~3월 일기를 쭉 보면 이충무공은 몸이 아파서 식은 땀을 계속 흘리고 잠을 잘 못자는 날이 상당히 많습니다.

결론을 내자면 이 아이와 관련된 상황은 정확한 것은 알 방법이 없고 상상력으로 채우는 수밖에 없습니다.

3. 병신(丙申)년 3월 5일 내용

(丙申年三月)五日壬申。 晴而雲。 五更初發船。 平明到見乃梁右水使伏兵處。 的朝時。 故食後相見。 再言妄處。 則右水使莫不謝謝云。 因以酒作。 極醉還來。 仍入李廷忠花下。 從容論話。 不覺醉倒。 雨勢大作。 先下船。 右水則醉臥不省。 故不得辭來。 可笑。 到船則?, ?, ?與蔚及壽元。 幷到。 乘雨還陣寨中。 則金渾亦到。 與之話。 三更宿。 女奴德今, 漢代, 孝代, 恩津婢至。

이 날의 내용은 말할 가치도 없네요. 그냥 황당한 번역입니다. <계집종 덕금(德今), 한대(漢代), 효대(孝代)와 은진(恩津) 네 명과 잤다>라니. 단순히 본가와 통제영을 수없이 왔다갔다 하던 노비들이 도착했다라는 내용입니다. 실수로 저렇게 번역할 수는 없죠. 수발을 위해서 혹은 편지 등 전달을 위해서 노비들은 꾸준히 왔다 갔다 했죠. 은진에서 온 계집종은 이름이 없는데, 은진은 전해 1월 21일에 결혼한 맏아들 회의 처가가 있던 고을이니 그 집 종이 아닌가 싶네요.

4. 병신(丙申)년 3월 9일 내용

九日丙子。 朝晴暮雨。 朝右虞候及康津告歸。 饋酒泥醉。 虞候則醉倒不歸。 夕左水使來。 別盃而送。 則醉倒宿于大廳。 介與之共。

이 부분은 좀 애매한 내용입니다. <개(介 계집종의 이름인 듯)와 같이 잤다>라고 번역했는데요, 대개 개(介)를 인명으로 보는 해석이 거의 통설이기는 합니다. 다만 아침부터 우수영 우후, 강진현감 등을 전별하면서 우후는 취해서 고꾸라질 정도로 마신 상태고, 저녁에 좌수사가 와서 역시 취해 고꾸라질 정도로 마셔서 대청에서 그냥 자버리는 상황이니 이충무공 본인도 비슷한 상황일 가능성이 높아 개라는 인물과 동침을 한다는 것이 맞는 것인지 하는 것이죠. 그래서 저 부분을 그냥 <같이 끼어서 잤다>라고 해석하는 주장도 있습니다.

5. 병신(丙申)년 9월 12, 14, 15일 내용

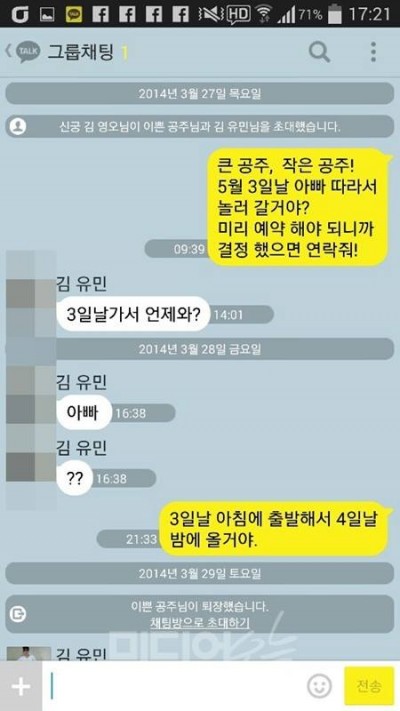

(丙申年九月)十二日乙巳。 風雨大作。 晩出。 登途十里許川邊。 李光輔與韓汝璟。 佩酒來待。 故下馬同話。 而風雨不止。 安世凞亦到。 暮到茂長宿。 女眞。

十四日丁未。 晴。 又留。 女眞共。

十五日戊申。 晴。 體相行次到縣。 入拜議策。 女眞共。

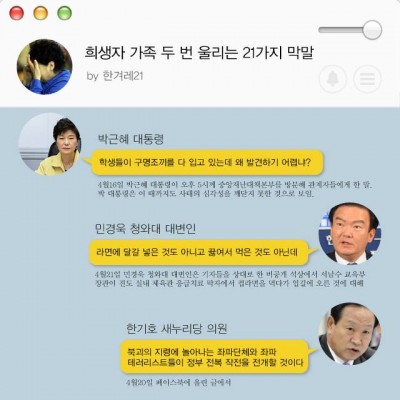

여기는 <여진(女眞)과 잤다>, <여진(女眞)과 두번 관계했다>, < 여진(女眞)과 세번 관계했다. 여진(女眞)이 아파 울었다>는 식으로 해석해놨군요.

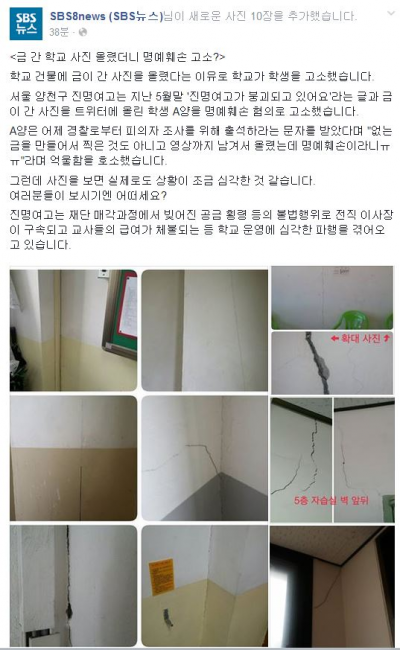

1258523713.jpg

이 부분은 기록 자체를 보면 위 사진에서 보듯이 일기의 본 내용은 아니고 끝부분에 따로 마치 비망록처럼 표기를 해둔 경우입니다. 친필본에 어떤 식으로 기입이 되어있는지는 사진을 참고하시구요. 일단 여진이라는 인물 자체에 대해서 자세히 알 방법은 없습니다. 기존에는 共자를 14일에는 卄(스물 입), 15일에는 ?(서른 삽)으로 잘못 탈초하는 바람에 두 번 관계를 했니, 세 번 관계를 했니 하는 식의 해설이 있었습니다. 이 부분은 탈초를 잘못한 부분이죠. 실제 난중일기에는 스물 입, 서른 삽자는 꽤 많이 나옵니다. 날짜를 기입할 때 쓰게 되니까요. 그 글자들하고 비교해보면 확실하게 이 글자가 아니구나 하고 알 수 있죠. 사실 일제강점기에 처음으로 탈초된 이후에는 거의 그것을 대본으로 번역을 하고 출판을 했었기 때문에 이것을 점검할 기회가 거의 없었는데, 얼마 전에 노승석씨가 몇몇 잘못 해독한 글자들을 바로잡아서 탈초본을 냈죠. 저 역시 이 글자 부분에는 동의합니다.

여기서 共은 동침의 의미죠. 여진이 어떤 신분의 사람인지는 알 수 없겠네요. 관노일 수도 있고, 관기일 수도 있고 등등. 이렇게 기록해둔 것으로 유추해보자면 혹시라도 아이가 생겼을 경우에 친자확인을 하기 위해서 그랬을 가능성이 높습니다. 실제 갑오년 8월 2일에 일기를 보면 꿈 속에서 부안댁(첩으로 추정)이 아이를 낳았다고 해서 날짜를 헤아려 보니 맞지 않아서 꿈속에서도 쫓아버렸다는 내용이 있죠.

6. 병신(丙申)년 9월 19일 내용

十九日壬子。 風雨大作。 朝行迪來見。 在珍原從事官簡及尹侃, ?, ?問簡亦到。 是朝光牧來。 同朝飯。 因作酒不食而醉。 入光牧別室處。 大醉終日。 午綾城入來。 封庫。 光牧。 體相罷黜云。 崔女貴之來宿。

이 부분도 <최철견의 딸 최귀지(崔貴之)와 잤다>라고 번역해놨는데요. 일단 이 부분은 宿(숙)이라는 표현을 쓴 점으로 봐서 위의 여진의 경우와는 달리 동침의 의미로 보기는 힘듭니다. 내용을 보면 이 날 종일 광주목사 최철견과 같이 술을 마시고 있던 중에 체찰사가 광주목사를 파직시키고 능성현령으로 하여금 봉고(封庫)하게 했다는 소식을 듣게 되는 것인데요. 아마도 그래서 최철견의 딸이 그곳으로 와서 묵게 된 것이 아닌가 싶습니다.

우행님의 댓글

- 우행님의 홈

- 전체게시물

- 아이디로 검색

2014.08.23 11:03해석이 개판

맨날머하노님의 댓글

- 맨날머하노님의 홈

- 전체게시물

- 아이디로 검색

2014.08.28 09:35해석이 문제가 많네요...